Séminaires de l’ATILF

Présentation / objectifs / types de séminaires

Les séminaires de l’ATILF ont pour objectif de :

► Promouvoir des échanges autour des projets scientifiques de l’ATILF ou de projets extérieurs abordant une thématique voisine ;

► Diffuser et partager une information sur les thèmes et travaux propres à l’UMR contribuant à la réflexion critique sur les orientations des projets de recherche en cours ou en phase préparatoire au sein du laboratoire.

Ils s’articulent autour de deux types de rencontres :

Les séminaires ATILF font intervenir des conférenciers extérieurs ou internes au laboratoire et abordent des sujets variés et à portée générale pouvant intéresser l’une ou l’autre des thématiques du laboratoire (Didactique, Discours, Syntaxe, Lexique, Morphologie, Sémantique, Linguistique historique, Ressources et normalisation).

Les séminaires techniques sont un lieu d’échanges autour d’outils utilisés dans le laboratoire ou de méthodologies informatiques pour la linguistique.

Deux autres types de rencontres ont eu lieu

Les séminaires de syntaxe-morphologie et sémantique de 2006 à 2012.

Les séminaires de méthodologie en étymologie et lexicologie historique en 2005 et 2006.

Les séminaires de l’ATILF en vidéo

Historique des séminaires de l’ATILF depuis 1999

Proposer un séminaire

Pour proposer une conférence/atelier/séminaire scientifique, la procédure est la suivante :► Pour les séminaires ATILF, remplir le formulaire « proposer un séminaire » disponible sur l’intranet de l’ATILF

Les séminaires de l’ATILF ont lieu :

de préférence le dernier vendredi de chaque mois de 10h30 à 12h30.

exceptionnellement un autre jour en fonction des disponibilités des intervenants extérieurs.

Les séminaires se tiennent principalement en salle Imbs (80 places assises), sinon en salle A104 (70 voire 100 places assises) ou en salle G04 (70 places assises) selon la disponibilité des salles.

Pour toute question relative aux séminaires de l’ATILF :

seminaires [at] atilf.fr

► Pour les séminaires techniques, contacter

str-atilf [at] services.cnrs.fr

S’abonner / se désabonner à la liste de diffusion des séminaires

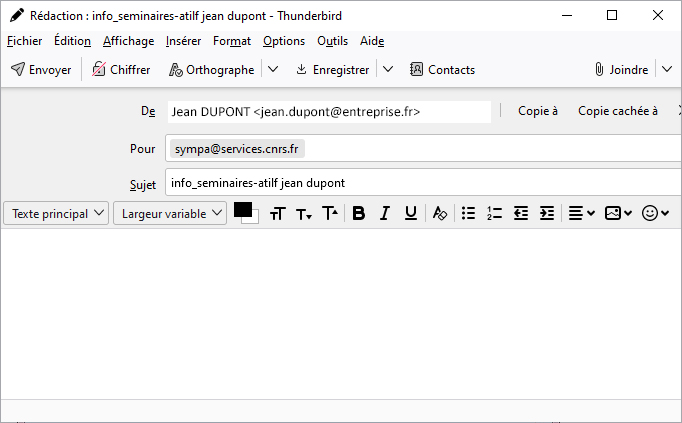

Vous souhaitez vous abonner à la liste de diffusion des séminaires ATILF pour recevoir les informations concernant les prochains séminaires (date, lieu, intervenant, titre, résumé), il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse sympa@services.cnrs.fr en précisant comme sujet subscribe info_seminaires-atilf votre prénom votre nom

Vous recevrez un courriel de confirmation à votre adresse mail.

► Se désabonner de la liste de diffusion des séminaires

Vous souhaitez vous désabonner de la liste de diffusion des séminaires ATILF, il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse sympa@services.cnrs.fr en précisant comme sujet unsubscribe info_seminaires-atilf